The Commonwealth

“Nalar adalah kompas hati dan logika kehidupan manusia. Tanpanya manusia akan sesat di tengah-tengah hiruk-pikuk belantara kehidupan yang liar”.

Darurat nalar! Ya, benar. Bangsa ini sedang dalam keadaan darurat nalar. Bangsa yang secara tradisi sejatinya memiliki budi pekerti luhur, agung, dan mulia ini tengah sekarat nalarnya.

Nalar, menurut KBBI daring, adalah pertimbangan tentang baik-buruk dan sebagainya; akal budi. Bisa disimpulkan bahwa nalar adalah kendali sadar manusia dalam menimbang dan memutuskan sesuatu hal secara benar dan logis. Nalar juga berkelindan dengan nurani.

Nah, kembali ke pokok permasalahan kedaruratan tersebut. Krisis nalar tersebut nampaknya makin membentang dan melebar ke banyak aspek dan strata kehidupan sosial kemasyarakatan masyarakat Indonesia. Mulai dari singgasana empuk berlapis kulit para elite hingga kursi reot berderit rakyat kecil yang menjerit. Mulai dari pertalian bisnis dan politik culas para pengusaha dan penguasa “hitam”, kesenjangan sosial dan ekonomi, aneka kebijakan pendidikan yang neurotik (sekolah seharian, penaikan skor batas uji kompetensi guru, maju-mundur moratorium ujian nasional) hingga gesekan dan benturan agama dan keyakinan yang berpotensi menimbulkan bencana masif kemanusiaan.

Contoh-contoh

Dalam panggung politik ada banyak nalar yang sedang “koma” dan “dikomakan” yang sesungguhnya tidak layak dipertontonkan kepada khalayak umum, bersebab telah hilangnya urat malu para aktor-aktor politik tersebut. Sekadar membatasi, sebutlah semisal kasus papa minta saham dan dugaan penganiayaan oleh seorang anggota DPR terhadap asistennya adalah satu dari sekian banyak contoh yang ada.

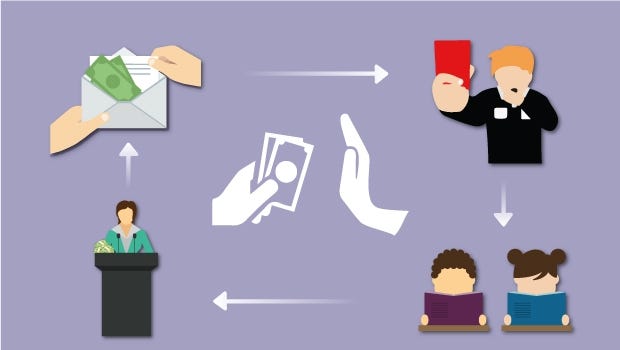

Kemudian, dalam masalah birokrasi juga banyak ditemukan masalah-masalah yang memunggungi rasio sehat manusia. Ambil contoh, dana sertifikasi dan berbagai tunjangan untuk guru. Sederhananya, guru sudah melengkapi data dan persyaratan lainnya dengan sempurna, tetapi dana tidak kunjung “cair” juga dikarenakan “uang rokok,” “uang teh manis” dan lain sebagainya tidak disetorkan para guru kepada oknum-oknum yang bermain. Dalih klasiknya adalah “ada masalah administrasi”.

Berikutnya, dunia kerja. Relasi buruk dunia kerja yang kerap diistilahkan dengan superioritas-inferioritas cukup sering terjadi dalam praksis sehari-hari. Misalnya, otorianisme atasan yang membebani bawahannya dengan tugas-tugas kelewat batas, menganggap bawahan itu adalah “pesuruh,” kealpaan dalam mengapresiasi prestasi karyawan sekecil apapun bentuknya, dan keengganan atasan bertatap muka secara teratur dengan bawahan.

Begitu juga dengan rente ekonomi. Dari begitu besarnya kue ekonomi di negeri ini, sayangnya dikooptasi dan dimonopoli segelintir kaum borjuis yang menguasai kurang lebih 70% ekonomi negara. Hal ini pun sudah diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan kesenjangan makin melebar di negeri ini. Sakitnya, pemerintah seakan kurang berdaya mengatur pundi-pundi porsi kekayaan bangsa ini kepada masyarakat yang lain secara adil, karena meskipun telah bergelimang harta benda, para orang kaya yang bertali-temali dengan para komprador birokrasi ini tetap saja berburu rente ekonomi dengan rakusnya melalui berbagai modus.

Lepas dari masalah ekonomi, nalar berbahasa satu bahasa Indonesia kita pun masih terseok-seok. Masih cukup banyak dari kita yang “asyik” dan tak peduli berbahasa daerah masing-masing di tempat umum. Bangsa ini lupa konsensus bersama bahwa bahasa Indonesia “wajib” dipergunakan di tempat-tempat umum dan terbuka. Mari sama-sama menjaga kesepakatan itu!

Apa lagi yang lain? Tafsir keagamaan dan keyakinan. Penulis yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh penghuni kolong langit Indonesia ini memiliki agama resmi, sekurang-kurangnya penganut aliran kepercayaan yang memiliki pemahaman teologis yang cukup baik. Namun, sayangnya, masih cukup banyak juga yang “bingung,” dan terombang-ambing manakala diperhadapkan atau berhadapan dengan anasir di luar yang dipahami. Terang saja hal ini menimbulkan chaos yang berujung pada isu peralihan dan penistaan agama/keyakinan ataupun pemahaman radikal terhadap agama dan keyakinan orang lain. Hal inilah yang kerap menstimulus kekerasan atas nama agama terjadi.

Manusia harus sadar bahwa Sang Pencipta sedari awal memang telah mendesain manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Warna-warni perbedaan tersebut meliputi segala aspek dengan tujuan agar manusia bisa saling memahami, menghargai, melengkapi dan bisa hidup berdampingan. Sebab sesungguhnya kebhinnekaan itu adalah kekuatan. Sejatinya, heterogenitas adalah awal menuju keberlangsungan kehidupan, sebaliknya homogenitas adalah awal menuju kepunahan.

Kemudian, jikalau memang kita semua paham dan mengerti, tentunya tidak akan pernah ada aksi kekerasan atas nama agama. Kalaupun ada penyimpangan, maka sadarkanlah dengan lembut, sentuh hati dan kalbu mereka. Jauhkan kekerasan, sebab satu kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan baru. Jangan pernah menyebut kata “kafir” pada orang dan agama lain sebab semua agama mengakui adanya Sang Pencipta. Selain itu, kata ini berpotensi menghilangkan nyawa orang yang terlabeli. Sungguh mengerikan efek kata ini!

Gunakan Nalar!

Sekali lagi, gunakan nalar sebagai kompas hidupmu, kawan! Ini berlaku bagi semua manusia waras. Karena hanya manusia waraslah yang tidak akan pernah tega menihilkan nalarnya.

Nalar ibaratnya adalah pelita dalam kegelapan. Oleh karena itulah, penting sekali untuk selalu menggunakan dan merawat nalar dengan baik, tak peduli apapun yang kita rasakan dan hadapi dalam kehidupan.

Selain itu, fungsi dan tujuan bernalar pun adalah mulia dan memuliakan manusia itu sendiri. Nalar adalah salah satu karunia istimewa Tuhan kepada manusia, tidak kepada makhluk ciptaan lainnya. Itulah sebabnya mengapa manusia harus selalu merawat nalarnya.

Setiap insan di muka Bumi ini haruslah memastikan nalarnya selalu hidup. Jangan pernah sedetikpun padam. Biarkanlah nalar yang menjadi penuntun akhir dari setiap tindakan dan perkataan kita.

Itulah sebabnya mengapa manusia harus selalu melindungi, menjauhkan dan menyaring nalarnya dari godaan materi dan syahwat kekuasaan yang tak bertepi. Jika tidak, godaan materi dan syahwat kekuasaan ini bisa merusak presisi keakuratan jarum “kompas kehidupan” manusia tersebut.

Namun sayang, hari-hari ini makin banyak manusia yang tidak lagi menggunakan nalarnya dengan baik. Alih-alih bernalar, mereka-mereka ini malah berinsting hewan, dalam artian saling memangsa satu sama lain, mengukuhkan hukum rimba siapa kuat dia menang.

Mari kita renungkan dan pikirkan bagaimana bisa sekelompok elite negeri ini dengan santainya kongkow-kongkow di sebuah tempat berencana mengatur hajat hidup ratusan juta rakyat republik ini dengan ketawa-ketiwi bulus? Bagaimana bisa para birokrat negeri ini mengangkangi hak pembayar pajak yang menggaji mereka sembari minta dilayani bak seorang raja? Apa pula sebabnya seorang atasan berlaku semena-mena terhadap bawahannya. Apa karena posisi? Ingat, roda selalu berputar, tidak statis. Dan bawahan juga manusia.

Lalu, mengapa pula yang kaya semakin kaya? Apa memang benar mereka kaya tanpa ada katebelece dari pejabat bermental Sengkuni? Dalam dunia bisnis jamak terdengar tindakan kartelisasi, oligopoli, oligarki dan monopoli yang dilakukan para konglomerat hitam yang berselingkuh dengan pemangku kekuasaan demi melancarkan hegemoni mereka dengan cara menyingkirkan pesaing dan kandidat pesaing dengan curang. Masihkah ada nalar bahwa pintu kesempatan bagi bertumbuhnya orang kaya baru dari berbagai strata dan golongan anak bangsa di negeri ini masih terbuka lebar?

Tentu ada banyak argumen dan alasan untuk membenarkan suatu tindakan, apapun bentuk tindakan tersebut (positif ataupun negatif). Pun ada banyak pencetus timbulnya suatu prahara. Namun yang pasti dan selalu benar adalah manakala ada tindakan negatif terjadi, maka pada saat itu pulalah nalar itu padam dan tak berfungsi.

Mari, selalu kita nyalakan nalar kita!

Bacaan lain tentang manusia ada di sini.